许倬云(资料图)

许倬云(资料图)

王波和许倬云(受访者 供图)

王波和许倬云(受访者 供图)

生于琴岛

1930年,许倬云和双胞胎弟弟许翼云在厦门鼓浪屿出生,三岁时随父亲调动离厦

改志学史

考入台湾大学后,听从时任校长傅斯年的建议,走上了历史学的道路,1970年起任职美国匹兹堡大学,著作等身

史学大家许倬云北京时间8月4日在美国逝世,享年95岁,他祖籍为江苏无锡,生于厦门鼓浪屿,自幼身患肌肉萎缩,一生与轮椅和拐杖为伴。

和许倬云相识交往了十几年的厦门大学哲学系教授王波昨日向本报证实,许倬云先生是在美国东部时间8月3日下午两点逝世的。

对于现在的人来说,许倬云或许显得古老,他吸引现代人的标签是:他是胡适的学生,是王小波的老师。

事实上,在中文世界,许倬云是最重要的史学家之一,他的人生,横跨新旧两个时代。从某种意义上来说,他承担起了弥合时代裂缝的责任。

许倬云聚焦上古史(如《西周史》)、社会经济史(如《汉代农业》)及跨文明比较,开创性地将社会学、考古学方法引入历史研究。

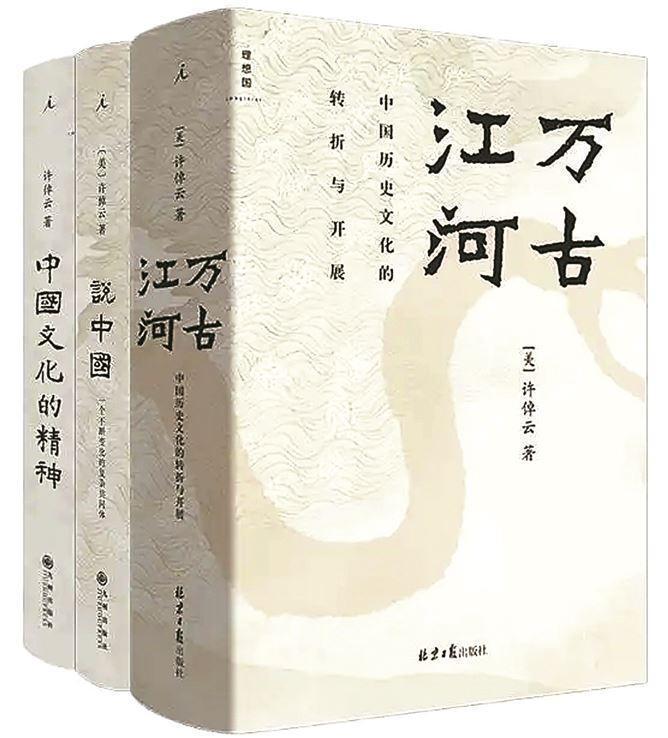

他的“古代中国三部曲”(《西周史》《中国古代社会史论》《汉代农业》)被视为研究古代中国的典范;他的大众史学“中国文化三部曲”(《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》)以通俗笔触阐释中华文明。

更难得的是,无论治史、著书还是育人,许倬云一生都在主张为普通人写史,把目光投向一个个具体的人。许倬云童年正值抗战时期,跟着父亲四处奔波,战乱的伤痛深入骨血。在《许倬云谈话录》一书中,许倬云说抗战是自己非常重要的记忆,抗战的经验让许倬云看到了在离乱岁月中普通百姓的牺牲与苦难,这也使得普通人的生活在他日后的史学研究中占据着深重的分量。

许倬云在89岁时爆红出圈——2020年3月,年近九旬的许倬云接受许知远主持的访谈节目《十三邀》的专访,他希望用自己的人生经历和智慧,帮助年轻人“身心有个安顿”。

许倬云曾多次表达想要落叶归根的愿望。2024年,《十三邀》时隔四年再访许倬云。许倬云在节目中表示:“我死了我要埋葬在家乡,我买了坟地,碑都刻好了,就在父母的坟墓旁边。”被问到回顾过去最重要的遗憾,许倬云沉默片刻,说“但悲不见九州同”。

听从傅斯年建议改学历史

许倬云的父亲许凤藻为清末民初时期的海军军官,在北洋政府时期做到海军少将,1928年转任厦门海关监督。

1930年,许倬云和双胞胎弟弟许翼云在厦门鼓浪屿出生,出生时,许倬云天生手脚弯曲,手掌内屈,脚背向地,肌肉萎缩。在当时,这是比小儿麻痹症还严重的身体残疾。许倬云后来说:“因为我一辈子不能动,不能和人家一起玩,所以永远做一个旁观者,这跟我一辈子做历史研究有相当的关系,历史学家也做旁观者”。

三岁时,许倬云因父亲职务调动离开厦门;1948年初,其父曾回到厦门任职,同年底,18岁的许倬云随父母迁往中国台湾。后来,许倬云考入台湾大学,最初读的是外语系,开学三周后,当时的台大校长傅斯年找到许倬云:“你应该读历史系。”听从傅斯年先生的建议,许倬云走上了历史学的道路,在台大一直读到硕士毕业。1957年,27岁的许倬云在胡适帮助下,得以前往芝加哥大学攻读历史学博士学位。

公开资料显示,许倬云曾任台湾大学历史系教授、系主任,1970年许倬云赴美,任匹兹堡大学历史系教授、校聘教授;1986年当选为美国人文学社荣誉会士;曾先后被聘为香港中文大学历史系讲座教授、夏威夷大学讲座教授、杜克大学讲座教授、匹兹堡大学历史系退休名誉教授等职。

二十几年里常怀念王小波

不少人了解许倬云,是因为他与王小波的师生关系——

1984年,32岁的王小波远赴匹兹堡大学,于东亚研究中心攻读研究生,挂在许倬云名下注册读书。

当时的王小波已经完成《黄金时代》初稿。许倬云看了之后,指出《黄金时代》初稿文字“不够精炼”,王小波听从许倬云的建议,修改出一个语言更加凝练有力的版本。

1991年,王小波的《黄金时代》出版发行,许倬云以读者的身份,在圈内推荐了这部作品:“我不是作家,我破个例,推荐一本书给你们。”

后来,《黄金时代》获得台湾文学奖项,小说在《联合报》副刊连载,王小波拿到一笔不菲的奖金,迎来了自己的黄金时代。

许倬云说:“小波的创作不在我的专业领域之内,我却十分感激他的刺戟,也十分怀念那些问答中埋伏的机会与对人间的深情。”

1997年4月11日,45岁的王小波因心脏病突发去世。王小波去世后,其妻李银河在接受访谈时,曾说:“小波特别佩服的老师没有几个,许倬云是他最推崇的。他经常在文章中提到的‘我的老师’,就是指许倬云。”

王小波去世后,许倬云失落不已,他迟迟不愿意写悼文,“白发人送黑发人,泪都流在心里,太伤感”,在这二十几年里,他时常怀念王小波。

曾携夫人回厦门访旧

自三岁离开鼓浪屿数十年后,许倬云曾携夫人回厦门访旧,当年鼓浪屿日光岩的厦门海关监督公署官邸,已变成厦门大学海关研究中心的宿舍。

多年前,在匹兹堡,王波要回国时,许倬云特别把王波叫到身旁,用手指着电脑屏幕上鼓浪屿诸处名胜种种,并告诉王波:他就出生在该地,“是传教士的医院,就在渡口旁”。

王波到厦大任职后,多方寻访到这家位于鼓浪屿河仔下(今鼓浪屿三丘田码头附近)的鼓浪屿救世男女医院,发现它已被辟为“故宫鼓浪屿外国文物馆”。

许倬云还告诉王波,厦大建校10周年时,他的父亲还写了一幅字送给厦大。

王波称许倬云是“亦师亦友的忘年交”,两人拥有十几年的交往,王波经常向许倬云请教问题,他们的话题既有古代历史、考古学、社会学等,也有时下流行的各种话题,比如内卷、躺平等等。

不过,王波说,最近几年,他知道先生只能用两个指头敲字,不想打搅他。王波最后一次联系许倬云是今年春节,向他拜年。许倬云回了一封信,介绍他和夫人的身体状况。

王波说,去年他有一天做梦,梦见先生离去,在梦中大哭一场,过后他写信告诉许先生,许倬云给他回了一封长信,劝慰他,生老病死是人生的步骤,不需要烦恼。

王波和许倬云的交往,始于2009年,当时,许倬云担任南京大学高级研究院“余纪忠暨夫人”讲座教授,王波正在南京大学攻读博士学位。在一次听了许倬云的讲座之后,王波冒昧写了一封电子邮件讨教。信是在深夜发出去,清晨时分,他收到许倬云的回信,许倬云在信中教王波一个检查他人心情的想法:即是“推己及人”,将心比心,大概就可以理解他人在哪些情况下,会有如何反应。这一方法,用于历史上人物,或人群,大约都可以琢磨到几分。

王波说,没想到自己这样一个无知无畏的举动,却开启了从学许先生十余年的奇妙缘分,而且随着王波后面出国留学或是访问,两人联系更加紧密。

王波说,曾经有两年的时间,每周一,他要在八点起床,通过网络电话和许倬云聊天探讨问题。

王波形容许倬云是百科全书式的人物,“他什么都了解,天文地理等各方面的知识都可以与你探讨,甚至讨论量子力学和最新科技,他非常了解科技的进展”。王波说,许先生虽然年事已高,每天仍然坚持学习。

王波昨天说,在我心中,许先生是修己安人、体大慎微的儒学典范。

“修己以安人”也是许倬云认为的中国文化精神可贵之处,他说,心有余力要安他人,从你附近的人“安”起,从亲戚家人到邻居、同胞到百姓,到全人类。

他说过的这些话你听过吗

关于历史研究——

并不存在不可改的历史命运,也不存在历史决定论。历史只能永远追寻、矫正和改进。

“知道自己”这一点,才是“以史为鉴”的真义。作为个人,没有人在患健忘症之后,还能清楚理性地处理日常事务。而作为整体的人群,却往往以为只是活在今天,何必知道过去。历史的知识,即是治疗集体健忘症的药方。

关于读书教育——

读书不是为了学位,读书是为了获得一种判断世界的能力。

各位的身体里都有一个自己,这个自己是最宝贵的东西。在你二三十岁的时候,要寻找自我,不要糟蹋它。第一,不要被欲望糟蹋;第二,不要被自怜糟蹋。

这一辈子,“完整的人”这四个字是你的责任。

你是顶天立地的人,世界因你的存在而改变,因你的不在而缺憾。

关于落叶归根——

我的坟地在中国,已经做好了。

我真正的归属,是历史上的、永远不停的中国。不是哪个点、哪个面,是一个文化体,那是我的中国。

那个中国里有经书、诗词、戏曲、建筑,有人性,有人与人之间的关系。

我还可以回到那里去。

(厦门日报教育工作室首席专家 佘峥)

.png)