上周末,财政部发布新规,从 8 月 8日起,新买的国债、地方债、金融债利息要交增值税。

以这些债券为核心底层的公募债基、银行理财,会有什么样的影响?

去年底,老南就在《2025年如何理财》中提醒了债券25年会比较难受,在“16号内参”里也写了很多篇,提醒过去两年债基的好日子,基本结束了。

公众号也在1月12日的《2025,波动大年拉开帷幕》提醒:

债基,包括以债券为主要底层的银行理财,也包括以债券为主要底层的理财类保险,就进入痛苦期了。

年化收益,做点信用利差,再拉点久期,一年也就2%多一点了。

1月16日的《央妈重拳维稳,聊下债券和红利ETF》提醒:

债券过去两年的好日子基本也结束了,随着收益率快速下滑,资本利得的收益已经透支了未来,未来也就可怜的票息收入了。

相信半年下来,看看你持有的债基、银行理财的收益,大家应该能理解,为啥老南半年前就在给大家预警了。然后,这两天债市又来了个税收小利空。

这次新规分新老划断,今年8月8日前发的债(包括之后续发的老券),利息免税到期;但这之后新发的债,利息就得交税了。

税率分两档:金融机构自营类按6%交,基金、理财这类资管产品按3%交。

由于增值税为价外税,债券价格为含税价格,资管产品调整后的增值税率为3%/(1+3%)=2.91%。

此外,缴增值税时还需以增值税税额为基础,上缴城市维护建设税(7%)、教育费附加(3%)和地方教育附加(2%),所以资管产品的税率为2.91%*(1+12%)=3.26%。

收税后,对债券的影响,券商研究所已经算得非常详细了:

整体看,对债券收益率的影响在0.06%左右。

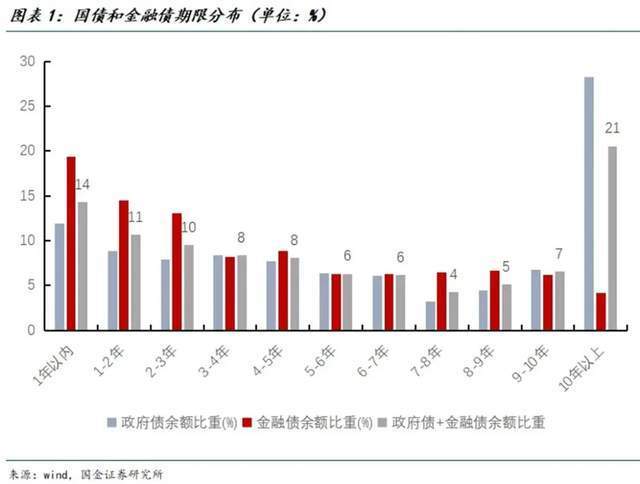

考虑到当前政府债和金融债的存量金额为133万亿,2025年1-7月,政府债和金融债的发行额,为23.1万亿。

由此估算年内利息增值税收入,大约140亿左右,随着续作,后续利息增值税收入规模大致在千亿左右。

在这个时间点取消之前的免税政策,一方面毫无疑问,财政缺钱,另一方面,当前小额类固收是严重的资产荒,债券不愁卖,再给免税优惠的确意义也不大了。

所以,这次税收修改,本质就是将一些“不合时宜”的税收优惠剔除,提高财政的收入能力,缓和财政的收支压力。

这里也提醒下,国债、地方债,是财政部发行的;收增值税也是财政部收的,理论上收税也会对发债利率带来提升,所以最后总盘子看财政是收多还是支多,还不确定。

那对于公募债券基金和银行理财,会有什么影响呢?

首先,从短期看,影响基本感受不到。

毕竟老债不收,甚至应为老债不收,还会有资金去买老债,把这个0.06%的收益价差给贴现,导致微微上涨。

其次,从中长期看,影响也有限。

收税带来的0.06%的影响,是客观存在的,但占比相对较低,考虑到当前属于债券的超长期熊市,零下10°和零下10.1°的差别,还是比较小的。

对此,我们还是建议大家一定要想清楚,少听什么投资理财要战胜通胀的忽悠,现在没有通胀,只有通缩,通缩周期无风险收益下降是必然的,不要再拿21年前的高收益来要求现在,平静接受这个回报。

如果要提高收益,那你的波动率就要上去了,最近不少机构在推“固收+”产品,今年业绩也看上去不错,但我并不会建议我自己的客户配置。

逻辑在22年,上一次各家机构猛推固收+的时候,老南就写过《“固收+” 的优点和缺点》。

这玩意股市好的时候,拿的当然爽,股市不好的时候呢?22、23年大量固收+出现-6%、-7%的下跌,很多人早就忘记了。何况如今的债券部分收益也远低于之前了,回撤只会更大。

我个人更偏向一些多元化公募FOF,底层大头在中债、美债,小头的A股、美股、黄金,通过资产配置的方式,获取尽量低波动的回报,才更长久些。

穿越通缩周期,追求的并非高收益,而是稳收益,回撤的可控,比高收益,更重要。

.png)