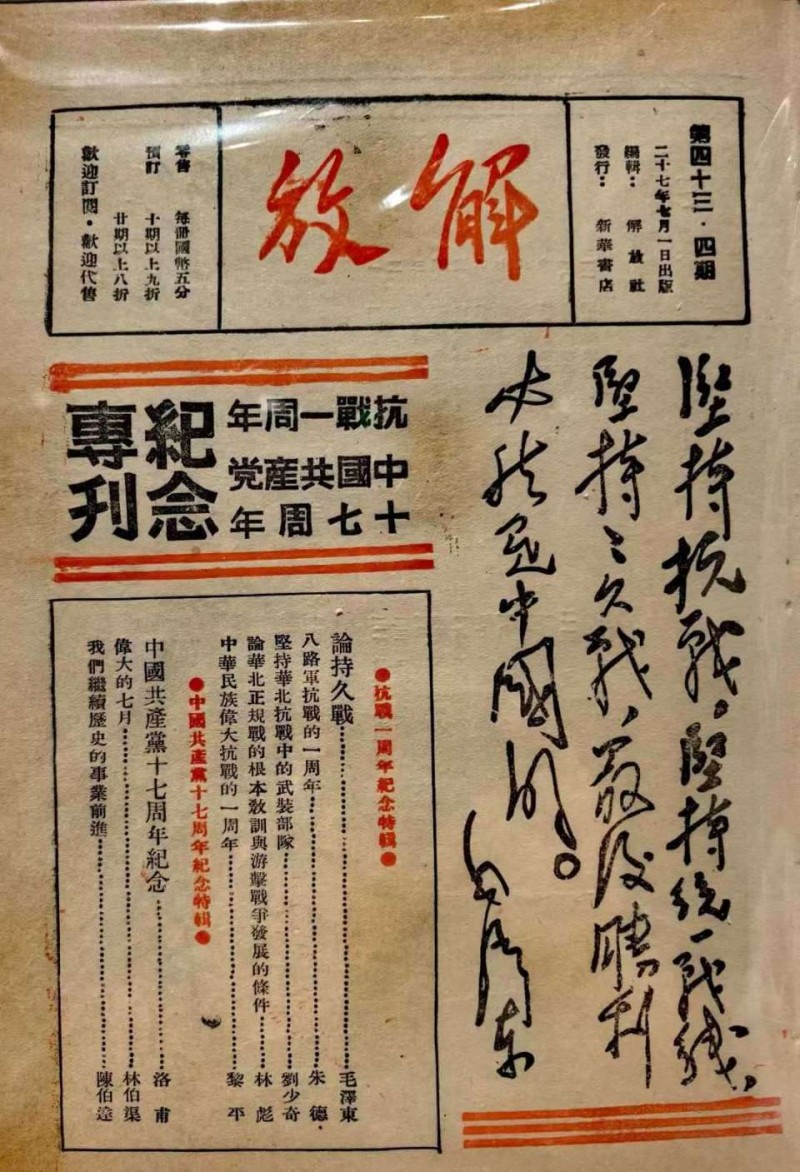

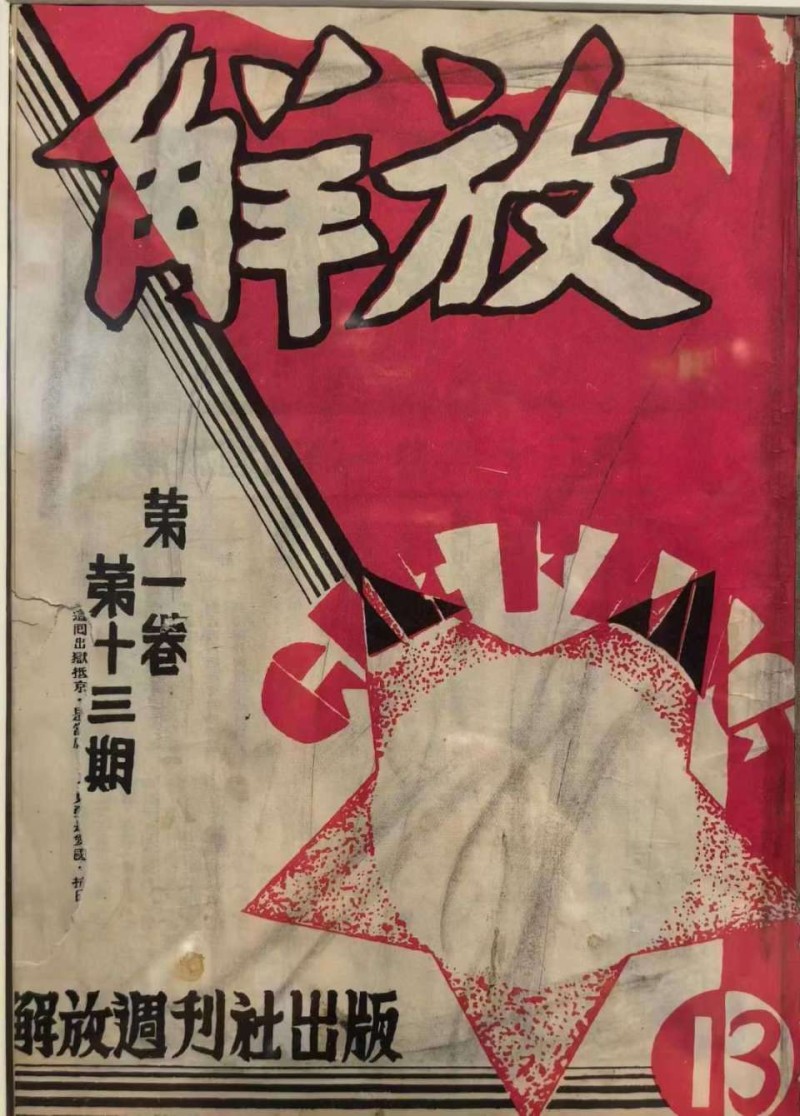

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览——《时代封面:1931-1945》,3日在上海复星艺术中心开幕,134份珍贵期刊封面,呈现了1931年至1945年间的时代记忆。最吸引我的,是泛黄的《解放》期刊。这本1938年7月1日出版的第43、44期合刊,封面“解放”二字由毛泽东亲笔题写,内页第一篇便是全文刊发的《论持久战》。指尖轻触展柜玻璃,仿佛仍能感受到87年前延安窑洞煤油灯的温度——那盏灯曾照亮毛泽东伏案疾书的身影,也照亮了一个民族在至暗时刻的前行方向。

作为一名有着30年军龄的老兵,我曾在延安那间仅容一桌一椅的陋室里驻足,煤油灯的光晕与眼前期刊上的铅字重叠,让我对“战略”二字有了更深刻的体悟,真正的战略,从来不是凭空而来的神机妙算,而是在历史迷雾中穿透本质的理性之光。值此抗战胜利80周年之际,重读《论持久战》,从其诞生的时代土壤到跨越时空的现实启示,我们能触摸到一个民族最宝贵的精神财富。

1938年的时代焦虑,在“亡国”与“速胜”之间寻找出路

1938年的中国,正被两种情绪撕扯。日军占领南京后,兵锋直指武汉,“三个月灭亡中国”的狂妄叫嚣似乎即将成真,“亡国论”在市井乡野弥漫——有人说“中国武器不如人,战必败”,甚至国民党内部也有高官私下议论“再战必亡”。与之相对的是“速胜论”的虚幻乐观:台儿庄大捷后,有人宣称“只要打三个月,国际形势一定变化,苏联出兵,日本就可以打垮。”仿佛胜利唾手可得。这两种论调,本质上都是对战争本质的误判:前者看不到民族觉醒的力量,后者忽视了敌强我弱的基本现实。

彼时的知识界也陷入迷茫。蒋百里在《国防论》中提出“以空间换时间”,蒋介石在庐山讲话中提及“持久抗战”,但这些论述多停留在战术层面,未能形成系统的战略框架。直到1938年5月26日,延安抗日战争研究会的讲台前,毛泽东开始了为期8天的讲演。他没有用激昂的口号,而是用冷静的分析剖开战争迷雾:“日本的长处是其战争力量之强,而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性,在其人力、物力之不足,在其国际形势之寡助。中国的短处是战争力量之弱,而其长处则在其战争本质的进步性和正义性,在其是一个大国家,在其国际形势之多助。”这段被收录进《论持久战》的论述,像一把手术刀,精准切中了中日战争的核心矛盾。

更具颠覆性的是他对战争进程的预测。毛泽东断言,这场战争必将经过三个阶段:“第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御的时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻的时期。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。”当时不少人觉得这是“纸上谈兵”,甚至有人嘲讽“山沟里出不了战略家”。直到1943年,日军被迫转入战略防御,人们才惊觉:六年前那个在延安窑洞里的预言,正一步步成为现实。

从延安窑洞到全国,一部著作如何凝聚全民族共识?

《论持久战》的传播之路,并非一帆风顺。1938年6月,毛泽东将文稿送往武汉《新华日报》发表,却被王明扣下。这位曾自诩“国际路线代表”的领导人,在给共产国际的报告中直言毛泽东的观点“存在原则性错误”,认为“持久战会导致消极避战”。然而历史很快给出答案:7月6日,中国抗战一周年前夕,苏共中央机关报《真理报》在头版刊登毛泽东与朱德的合影,无声地表达了共产国际的立场;不久后,共产国际刊物更撰文盛赞:“有史以来,还没有人把军事问题、战争问题说得这么透彻过。”

真正让《论持久战》成为全国共识的,是它对“全民族抗战”的深刻阐释。毛泽东在讲演中强调:“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”这一观点打破了当时“精英抗战”的局限,将普通民众推上历史舞台。国民党高级将领白崇禧在听完周恩来的介绍后,深为折服,将其核心精神归纳为“积小胜为大胜,以空间换时间”,并在蒋介石支持下由军事委员会通令全国,成为抗日战争的战略指导思想。程思远后来回忆,白崇禧曾对人说:“毛泽东的《论持久战》,是克敌制胜的最高战略方针。”这种跨越党派的认可,印证了真理的力量——当一个战略思想真正契合民族利益时,便能超越意识形态的分歧,成为全民族的精神旗帜。

1938年7月1日,《解放》期刊第43、44期合刊将《论持久战》全文刊发。这本创刊于1937年4月24日的中共中央机关刊物,此刻承担起传播真理的使命。值得一提的是,正是在这篇文章中,毛泽东首次提出“7月1日为中国共产党的诞生纪念日”——将党的生日与民族救亡的战略纲领紧密相连,寓意着中国共产党始终与民族命运同频共振。此后,《论持久战》通过油印本、手抄本传遍敌后根据地与大后方,连日军情报部门也不得不承认:“中共的持久战思想,正在深刻影响中国民众的抗战意志。”

跨越时空的战略智慧,从抗战到新时代的“持久战”

站在抗战胜利80年后的今天,当《解放》期刊的原件在展览中泛着岁月的光泽,我们突然读懂:《论持久战》的价值,远不止于指导一场战争。它揭示的战略思维——对“势”的判断、对“相持”的耐心、对“人民”的信任,正在新时代焕发新的生命力。

当前中美贸易战的相持,恰似当年抗战的“战略相持阶段”。面对科技封锁、贸易壁垒等“新的围堵”,有人焦虑“速胜”,渴望短期内“彻底翻盘”;有人悲观“必败”,认为“差距太大无法追赶”。这与1938年的“速胜论”“亡国论”何其相似!此时重读《论持久战》中“敌进我退,敌退我进,敌疲我打”的战术思想,我们便能明白:在战略相持阶段,比拼的不是一时的速度,而是耐力与韧性。就像抗战时期八路军、新四军在敌后开展的游击战,今天我们在芯片、新能源等领域的“攻坚战”,正是“积小胜为大胜”的当代实践——每一次技术突破,每一个产业升级,都是对“相持”阶段的有力回应。

更深刻的启示在于“政治动员”的力量。毛泽东在《论持久战》中强调:“抗日战争是全民族的战争,只有动员全民族的力量,才能取得胜利。”今天,当我们谈论“科技自立自强”“产业链自主可控”,本质上也是一场新的“全民族动员”。从企业加大研发投入,到科研人员日夜攻关,再到普通民众对国产技术的支持,这种上下同欲的共识,正是持久战战略的核心要义。正如展览中那些泛黄的期刊——《电影演剧》刊登《义勇军进行曲》凝聚人心,《国文月刊》用文字坚守文化阵地,《创刊号》记录各行各业的抗战努力——全民坚守的力量,从来都是最坚实的底气。

离开展厅时,阳光透过玻璃照在《解放》期刊上,铅字“持久战”三个字仿佛有了温度。80年前,毛泽东在窑洞煤油灯下写下的不仅是一部军事著作,更是一个民族的精神密码:在困境中保持理性,在相持中积蓄力量,在信任中凝聚共识。从抗战胜利到新时代的伟大斗争,变的是时代课题,不变的是战略定力。当我们在芯片实验室里攻克技术难关,在谈判桌上维护国家利益,在田野间耕耘粮食安全时,我们都是这场“新时代持久战”的参与者。

墨痕未干,精神永续。这或许就是《时代封面》展览的深意——让我们在触摸历史温度的同时,更懂得:真正的胜利,从来不是一蹴而就的奇迹,而是战略智慧与坚定意志共同书写的必然。