【环球网低空经济 记者 赵汗青】从记录旅行的光影,到拍摄Vlog 里的创意转场特效,再到骑行时的全视角回顾 —— 曾经小众的全景相机,如今正以 “零门槛创作” 走进更多人的生活。这次我们上手了大疆 Osmo 360 全景相机,感受到这款搭载原生 8K 画质的 “创意神器”,不仅用超强画质 hold 住复杂场景,更用傻瓜式操作和多元玩法,让普通人也能轻松拍出堪比大片的镜头,某种程度上说重新定义了 “记录”。

包含1块电池和基础配件的Osmo 360 标准套装售价2999元,包含 3 块电池和多功能电池收纳盒、可调节快拆转接件、1.2 米隐形自拍杆等更多配件的Osmo 360 畅拍套装售价 3799 元。

先拍摄后取景,超傻瓜化的记录工具

全景相机通过两个或多个镜头,可以将360°的周围通通拍下,Osmo 360还能通过算法在拍摄时实时消除自拍杆,特别适合用来记录和分享装修进度、会场布置、景区全貌等。而后期裁切全景照片或视频,也能得到普通视角的素材,实现“先拍摄后取景”,这极大地增加了拍摄的容错率,特别适合小白用户。当然靠后期裁切出片更加考验相机的像素和画质,而Osmo 360能直接拍8K50fps高规格全景视频,或者1.2亿像素全景照片,实测几乎可以随意裁切。另外它也能拍摄6K60fps高帧率或者4K100fps慢动作全景视频,可以记录更加运动的场景。

不止是清晰,Osmo 360也能拍出非常好看的色彩,它全规格视频均支持 10-bit 色深,可记录超 10 亿种色彩。D-Log M 模式能进一步提升视频动态范围,更大程度保留画面中的明暗细节,为后期调色提供更广阔的空间。

后期裁切并不复杂,在DJI Mimo APP上就可以很方便的操作,APP里还有方向锁定功能和自动追踪功能,可以方便地实现稳定的取景。拍人时,APP还有美颜功能。

作为vlog相机使用时,大疆Osmo 360还能生态直连2 个大疆麦克风,进一步提升收音效果,甚至可以用来拍采访。连接麦克风时,也可开启机身收音备份功能,以同步收录环境音,提升作品的现场感。

许多摩托车和自行车爱好者还喜欢用全景相机当行车记录仪,因为它无需操作就能拍下周围各个角度的情况,方便回顾或者截取不同视角的素材。

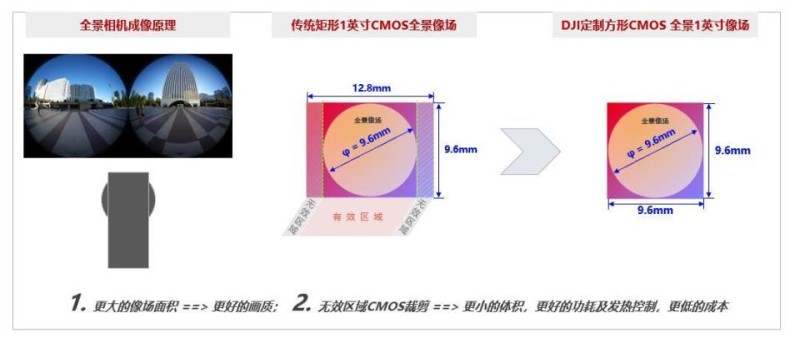

当然因为旅途的光线复杂,这更加考验相机的画质,而大疆Osmo 360采用创新的1:1方型CMOS,大幅提高了传感器的利用率,实现1英寸全景像场,能以2.4um大像素拍摄原生8K全景视频,还拥有13.5挡动态范围,实测强光、逆光拍摄都清晰,还更有意境。再配合 f/1.9 的大光圈和全景超级夜景模式,夜间行车也能记录下周围的各种细节。

持续记录时并不用太担心续航,大疆Osmo 360的8K高规格录制的续航也很长,8K30fps长续航模式下可达120分钟,6K24fps长续航模式更能到190分钟,套装里的3块电池足够普通用户使用。另外,它也可以选配续航延长杆,在手持拍摄时可以进一步提升续航。

简单拍出特效,创意vlog神器

全景相机独特的成像特性,也被vlog博主们用来拍摄各种创意特效,而大疆Osmo 360的机身重量仅有183克,相当于轻薄款的手机,这样即使用超长自拍杆伸出去拍,也能比较轻松的运镜,玩法就更多了。例如拿着它在面前上下摆动,调成小行星模式后就是好玩的“大头钉特效”,特别适合作为转场素材使用。

举着它在面前平视的位置,原地正转180°再反转90°,调成小行星模式,再后期加速一下,就是“旋转大头钉”,也非常适合用作转场画面。

用自拍杆将它伸向地面,举着它在空旷的地方奔跑,调成隧道视角,就像是在跑酷。

用延长杆把它快速伸向天空,再后期把最后一刻调成小行星视角,就能轻松拍出电影《杀死比尔》里的经典转场特效。不必使用电脑和专业软件,用手机上的DJI Mimo APP就能轻松完成这些简单的后期处理,操作非常傻瓜化。

超强扩展性,玩法更加多样

大疆Osmo 360还有非常强的扩展性,它可以兼容大疆Osmo Action系列运动相机的各种磁吸快拆配件,也有1/4英寸螺纹接口,可以适配各种摄影配件,这提供了更多的玩法。

例如将带转轴的特殊配件连接到自拍杆上,把Osmo 360甩起来,就能拍出电影大片中的时间静止效果。

用迷你三脚架把Osmo 360放在地面,围绕它走一圈,调成小行星模式,就像是抽象版的围着地球走一圈。

利用各种相应的拓展配件,也可以把Osmo 360固定在车把、车后、胸前、头盔上等不同的地方,当运动相机使用。

利用它自动消除掉自拍杆的功能,可以拍出虚空摄影师的效果,特别是固定在自行车后,可以拍出此前完全无法想象的视角。

Osmo 360也可以当普通的运动相机使用,放置在胸前、车把上,它也可以单镜头拍摄。其中单镜头Boost Video模式支持4K120fps极广角平面视频,FOV达到170°,视角近似Osmo Action 5 Pro+增广镜;单镜头普通平面模式则支持5K60fps平面视频,FOV 155°,视角近似Osmo Action 5 Pro运动相机直接录制。

单镜头模式拍摄时,录制4K60fps及以下规格,前后镜头可以快速热切换,无须中断录像。注意它虽然裸机防水 10 米,但由于鱼眼凸面镜在水下使用时可能因光学折射导致图像失真和全景拼接错误,下水拍摄还是建议带防水壳。

从原生 8K 的画质表现,到 “先拍摄后取景” 的灵活操作,再到大头钉特效、虚空视角等创意玩法,这款全景相机让我们看到:好的记录工具,从来不是用复杂操作劝退用户,而是用技术简化创作门槛。在这个新品类产品上,我们看到了大疆在航拍影像与手持影像领域储备的各种熟悉的技术,比如无人机和pocket运动相机的极致轻量化和视觉识别技术、Osmo Action系列运动相机的诸多户外使用设计和丰富的拓展配件……这再一次说明,无人机技术的应用边界可以拓展再拓展,不止能赋能低空经济,也通过技术普惠,让更多品类的产品可以更好用。