开门见山了,非常推荐。

TicNote对于日常需要进行大量电话沟通(包括微信电话)的商务人士,以及经常需要开大小团队会议(包括线上和线下)的白领群体,是实实在在的效率工具。如果你是这两类群体,真的非常建议你认真看一下这款产品:

我自己深度使用了它20多天,你可以先听听我的使用感受。

AI录音卡这个产品形态,我给它的关键词是「有用」。

它可以说是目前为数不多能够做到硬件与软件相辅相成,并在真实工作场景中提供效率加持的AI硬件。(多提一嘴,这个形态并非出门问问首创,但TicNote应该是当下唯一能直接在京东买到的国行产品。)

软件层面不用多说,用过飞书/腾讯/钉钉会议等几款主流会议工具的应该都有体会,AI总结是大语言模型最成熟的几个落地场景之一。

硬件层面,磁吸卡片的形态十分讨巧。足够轻薄,且直接物理绑定了「手机」这个超级入口,几乎就相当于无痛「侵入」了每个人的所有场景(*但提醒下蓝牙通话场景例外,如果你是24h挂着蓝牙耳机通话/开会的人,AI录音卡可能不太适合你)。并且录音的功耗足够低,它的续航可以做到足够长(实测我的TicNote用了20天左右,只充过一次电)。这些特性,让它几乎不增加用户任何的使用成本。

别小看这一点。眼镜同样可以通过绑定近视人群高频「侵入」用户场景,但我戴了Rayban-Meta二代眼镜整整一年,并且还是雷鸟V3的首发用户,作为一个比较深度的AI眼镜用户,我可以告诉你,现在的智能眼镜不够轻,而且续航太短,硬件的成熟度相比录音卡还是要差一些。

硬件有形态上的优势和独特性,软件的应用场景成熟度又非常高,这才能做到有机结合。不像有些单纯生硬嫁接AI能力作为噱头的「AI硬件」:在键鼠上提供一个物理按键,按下后在电脑呼出一个完全独立的AI工具箱软件;蓝牙耳机捕获到语音触发词后自动打开手机App,然后让用户在App里玩AI生图……

以我自己认为TicNote最核心的两个使用场景来说:

1.通话录音。磁吸形态让它能以类似骨传导耳机的原理,通过振动传导传感器清晰录制手机通话。第一,搞定了微信语音这类既非传统电话、也非线上会议的特殊通话形式的录音需求;第二,解决了iPhone用户电话录音提示音的尴尬。并且在通话录音这块,几乎没有更优的外挂方案了。

比如下面这个就是我的一个通话录音:

背景是我在某软件的购买的套餐记错了过期时间,导致额度几乎没怎么使用就过期了,于是咨询了线上客服看能不能帮我进行一下延期处理。结果我正在机场登机的时候对方电话打了过来,当时的情况是又慌乱又嘈杂,我甚至耳朵都听不太清楚对方说什么,等再飞几个小时晚上折腾到酒店,我这脑子真不好说还能不能记得自己该干啥。

但我当时通过TicNote把通话录了下来,有空的时候一看AI总结我就知道自己要怎么操作了。

TicNote有一个叫Shadow AI的配套Agent,它有一个功能对销售、客服、用户调研和回访人员都非常有用:

你可以把多段录音编成一个项目,然后在这个项目中就能够针对所有录音进行AI对话。

这样就可以让AI来做一整天的沟通复盘,找到共性的亮点和问题,也可以直接生成日报,把一天的电话沟通重点一键整理成一张表格。或者其他的任何能想得到的整合分析场景,比如练习讲PPT,比如多次面试的分析和反思……

不过我自己的工作性质不太跟上面提到的几项相关,就简单贴图展示下单场会议的AI问答:

2.团队会议。在会议室开会,不需要有多余的蓝牙连接、佩戴动作,我只需要把手机平扣在桌上,按下录音键就能清晰地录到声音,包括线上会议时从电脑扬声器传出的同事的声音。收音质量其实不如专业的全指向型会议麦克风,但在会议室中的收音表现完全够用,而且不需要占用正在使用的手机和电脑设备。

下面放一段实录音频你可以感受一下。

这是一段我跟ChatGPT的网页对话,录制环境是这样:

我手持手机,通过电脑的麦克风跟ChatGPT对话,音箱在高处,直线距离我大概1米左右,因为时间是晚上,音量开在30%左右。

这是TicNote的录音:

(ChatGPT真太有节目了,说自己是豆包。)

这是这段音频在TicNote App转录出来的文字:

我知道你看到这儿,可能还没Get到它的点。

甚至会有个疑问:我用飞书妙记不是能达到一样的效果吗?

但是,使用硬件设备物理录音,恰恰解决的就是飞书搔不到的痒处。

我管这个叫「会议资料私有化」。

你要知道,不管是飞书,还是钉钉,还是腾讯会议,他们的性质都是面向企业的办公工具。作为企业工具,它一定要有层级分明的权限和角色系统,这是企业安全的要求。

但是,在真实的落地环境,尤其是中小企业,哪有那么多涉密的信息呀。反过来,还会有很多老板和同事对权限操作真的不是很熟悉。

如果你们公司也是飞书的客户,你应该跟我一样很熟悉这个提示:

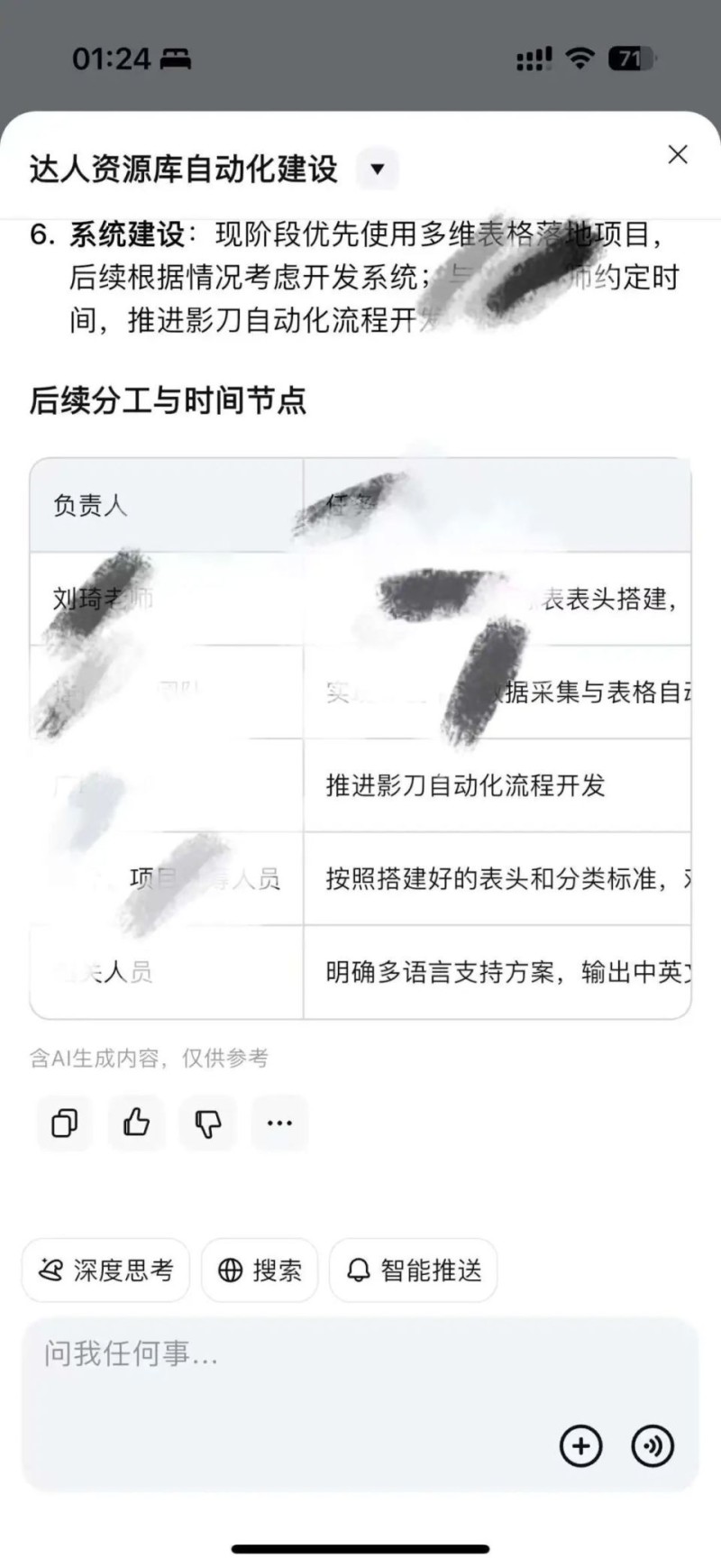

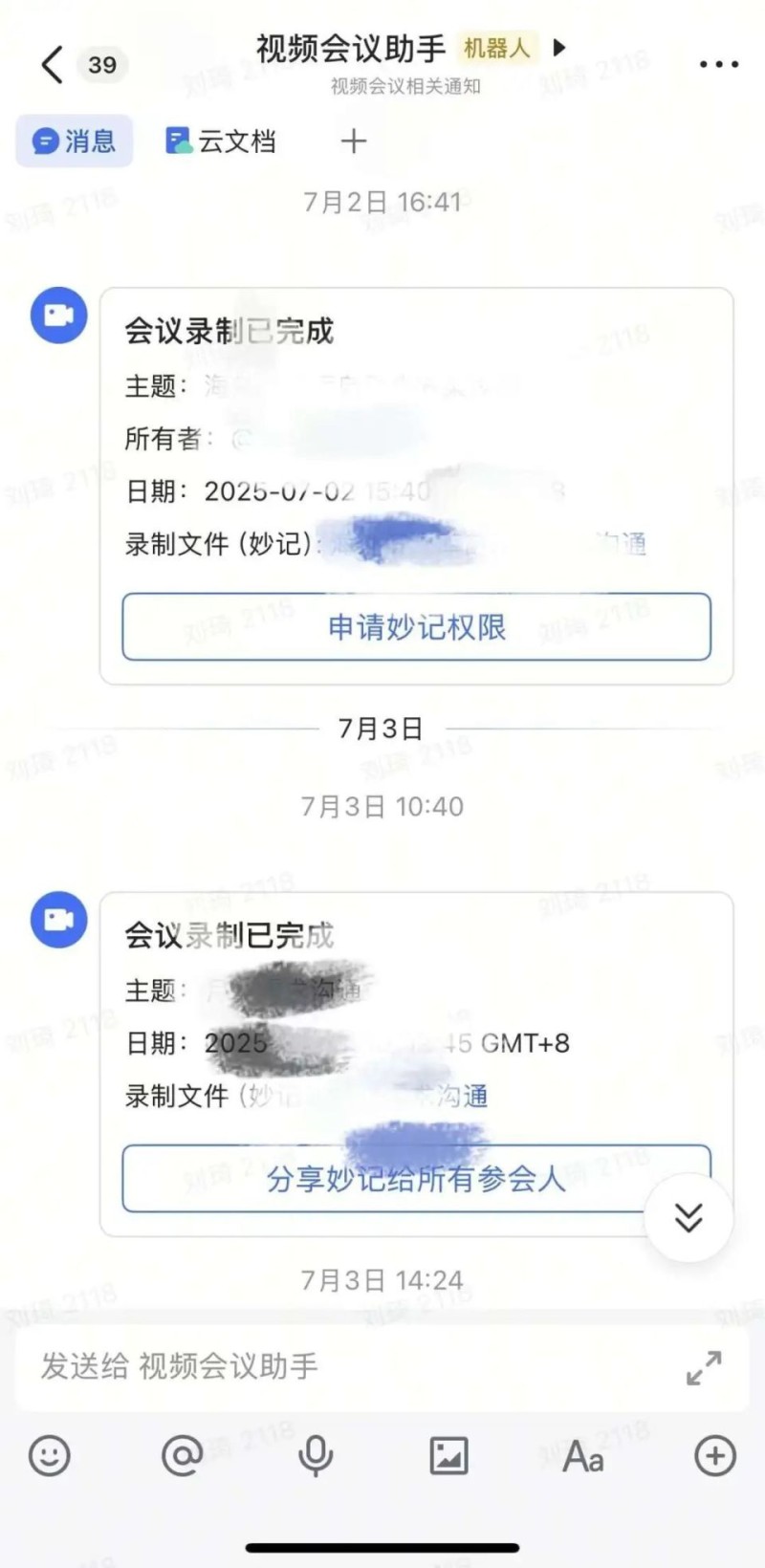

开完会后几分钟,飞书的会议助手才会弹出图中这样的提示。作为会议主持人,你要记得去点击「分享妙记给所有参会人」,这样其他人才能够查看这个会议的录屏和总结;而作为参会人,如果主持人忘记点击分享妙记,你需要点击「申请妙记权限」,然后等他同意,你才可以查看会议的回复。你应该能想象到,作为员工和中层管理,在这个环节上可能会产生什么样的问题和心理博弈……

上面这个其实还不算大事儿,真有主动性且着急了,大不了打个电话。

下面这个情况才是真正让人头大:

首先还是得批评飞书一下。虽然飞书的妙记和会议总结相比从前干巴巴的开会,可以说是划时代的提升。但以今天的眼光来看,飞书默认的会议总结,表现有些一般。

并且对于比较高强度的AI使用者来说,不同性质的会议,使用不同的总结角度来呈现,也算是一个基本操作。比如前段时间飞书的发布会,下面是我开了一个飞书会议转录文本然后自己用AI总结的重点:

自带的会议总结真的很难达到这样的效果,所以导出文字记录算是我的刚需。

但是,如上上张图片所示,仅限拥有管理员权限的用户(妙记所有者)才能导出或者批准参会人导出。

于是问题就来了。上面的「申请妙记权限」只需要点下同意就行,基本不会在这儿有什么卡点。但这个导出权限配置,很多同事他是真不会……很多时候真就是得求着人家听你教他一遍,还很不好意思耽误了人家的时间。

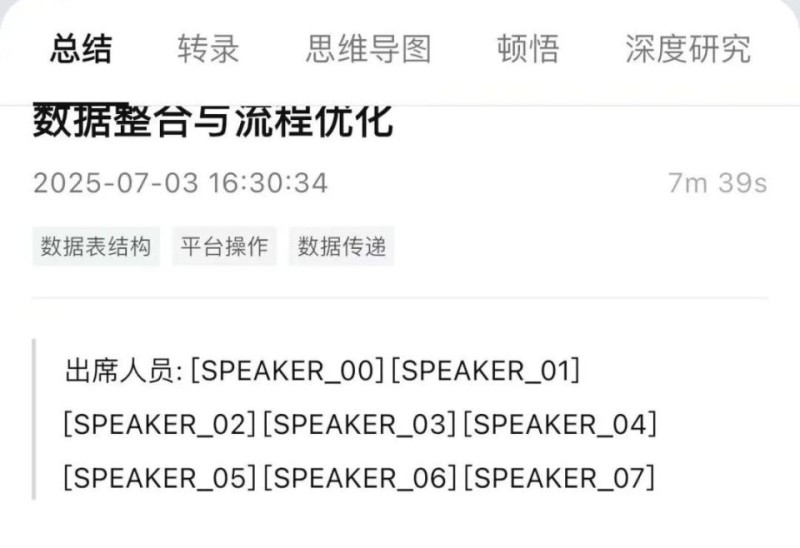

还有一点,飞书会议的音频转录实际上是只有ASR但不带说话人分离的,它的说话人区分来自于账号角色。这个设定对于数字游民组成的团队,我想是完全没有问题的。但我所在的公司是异地集体办公,而且还是乙方,这就使得我们的典型会议场景是:几波人在不同地点的会议室开线上会议,每个会议室留一台设备开麦和声音。结果就是说话人完全没有区分,回看时要通过上下文分析+看视频验证确定哪一句是谁说的话,最后AI整理的TODO,任务执行人也是错的。

而TicNote的转录自带说话人分离,可以通过声音特点区分不同说话人:

只要简单在App配置一下,就能够区分该次会议的每一个发言人。

AI模型和Prompt模板上,TicNote也提供了多种选择。

目前可选的模型有豆包1.5pro、通义千问Max、DeepSeek-V3和Kimi最新的K2;针对不同行业,也内置了不同的总结模板。

并且,它还支持自定义Prompt:

相信我,这是一个没用过的时候觉得没啥,用习惯之后又离不开的功能。不同的Prompt做会议总结会得到不同的侧重点和不同的视角。

我自己的Prompt就不放上来献丑了,贴一个我也很喜欢用的另一个Prompt,抄自李继刚大神的公众号:

你可以找一个自己的会议转录试一下,应该会得到一个不太一样的会议评估视角

最终的输出形式上,除了常规的文字总结外,TicNote也提供了一些其他的选择,比如思维导图:

或者一键转换成播客,以二人双簧的形式再把内容回顾一遍:

值得一提的是这个深度研究。

它不太像我们常规意义上用的deep research,而是自动基于录音内容生成一个类似拓展阅读的研究大纲,在这个基础上进行延展性深入研究。

不过最后输出的研究报告,有一说一,我认为离SOTA水平还有些差距。所以个人不太建议把积分花在这个上面,如果真想基于录音内容进行深入延展,直接拿TicNote给出的这个研究大纲,放进一个SOTA级别的AI或者AI Agent做深度研究,效果也许更好一些。

提到积分,就得讲讲TicNote的收费模式了:

有999/1499两个版本,硬件实际上都是一样的。

只持有硬件不开通会员,每个月会赠送300免费积分,等同于300分钟的AI会议转录或翻译时间;如果订阅会员,每个月则是有1500免费积分,如果还不够,单独追加购买积分是22元/150积分(量大会便宜,细节就不展开了)。

不同价位的版本区别就是赠送会员时长不同,999版本送三个月会员,1499版本首发是送18个月会员(首发过后是1年)。

从会员时长看,现在购买1499版本更划算一些。但建议先评估一下自己每个月的使用时长,「每月赠送积分+按需购买补充包」的组合可能比直接购买长时长的会员更划算。

作为一个NAS玩家,我知道现在肯定有人问:如果厂家倒闭或者停止服务了怎么办?

我在上手之前也一直担心这个问题,所以第一时间做了测试。

现在我可以公布答案:

在账号没有任何积分额度的情况下,它可以作为一个单纯的卡片式录音笔来使用,支持以MP3或WAV格式,以蓝牙/WiFi的形式导出,硬件性能不会受到什么影响。

基础的软件功能其实在AI时代也不需要太过担心。

我刚才花了半小时,就用AI编程实现了一个纯前端的mp3文件ASR应用。支持调用硅基流动和火山引擎两个平台的API,硅基流动是免费API,火山引擎的API需要付费(20小时免费试用后)但支持说话人分离。

只要填上对应的API Key和APP ID/Access Token就能使用。

部署在了youware,感兴趣可以拿来玩:

https://www.youware.com/project/r6hppllqt4?enter_from=share&invite_code=J8TX8R93WI

如果你对源码感兴趣,我把它贴在本文左下角的查看原文链接内了。在这个基础上再花一些时间,接入LLM的API,内置几个会议总结的Prompt,延续会议总结的功能也并不难。不需要担心它有一天会完全不能用,以前软件上的很多门槛在被抹平,这是这个时代的红利。

动手能力强的朋友,没准可以连带着硬件一起,自己DIY一个类似的产品出来,应该也挺有意思的。

但也不是说我建议大家都自己开发配套啊,要达到原版这样,实现项目知识库、深度研究、导图和播客生成、自定义词库、日志汇总、智能推送等等细节功能并把体验优化到足够好,成本(包括开发、服务器、API)还是很高的。

真的有直接使用需求,购买现成的产品还是最省心的选择。

如果我提到的两个场景也是你的核心场景,那我可以向你推荐TicNote。