潮新闻客户端 通讯员 范金凯

7月31日,中央社会工作部正式发布2024年度全国志愿服务“四个100”先进典型名单,国网杭州供电公司志愿服务项目“点亮玉树”上榜“最佳志愿服务项目”。

“点亮玉树”志愿服务项目缘起于2011年。15年来,项目内涵不断丰富从单一的援建电站发展为囊括光伏发电、师资培训等一系列长期性帮扶,持续助力玉树精准扶贫,提升玉树孩子的教育环境和条件。

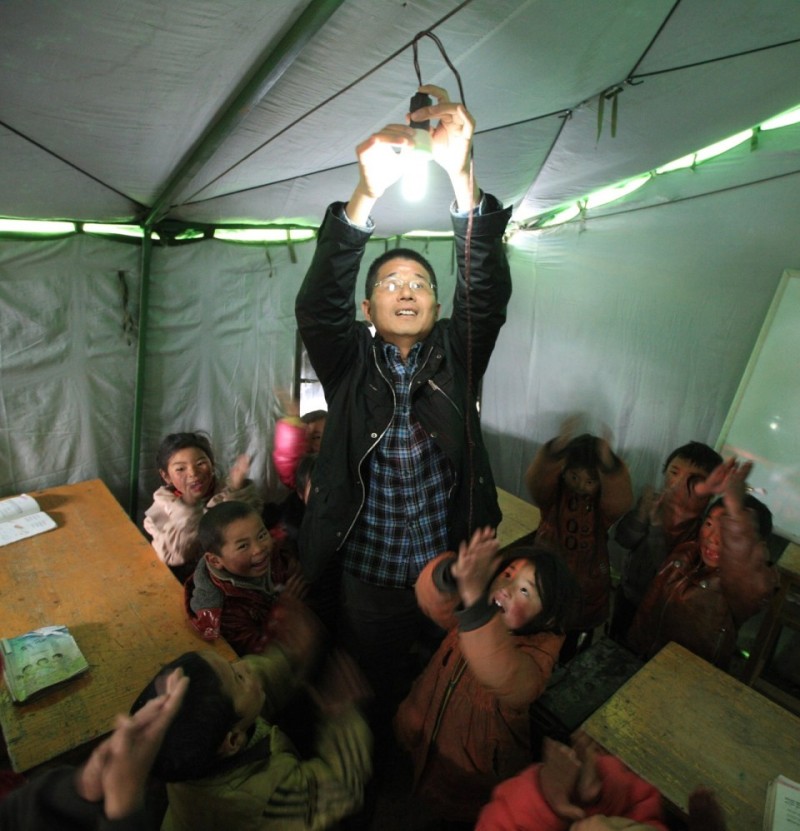

志愿者点亮的第一所无电村小。(点亮玉树团队供图)

从烛光到电灯,点亮第一束“希望之光”

时光回溯至2011年,青海玉树“4·14”地震后的第二个年头。国网杭州供电公司员工陈雄,从媒体口中得知了一个令人揪心的消息,在玉树偏远地区,许多村小的孩子们仍在昏暗的帐篷里晨读,晚自习只能依靠飘摇的烛光。

“我们能做点什么?”这个朴素的问题,点燃了“点亮玉树”志愿服务项目最初的星火。

通电后,扎芒村小第一次升旗仪式有了国歌伴奏。(点亮玉树团队供图)

国网杭州供电公司迅速行动,发挥专业所长,参与“关注玉树无电学校·点亮孩子心灵之灯”行动。志愿者们克服高原反应,翻越海拔4700多米的巴颜喀拉山,将第一批太阳能光伏发电设备运抵玉树。当六千瓦的分布式光伏电站在曲新村小成功点亮,震后玉树第一所无电学校彻底告别了黑暗。

从那时起,团队步履不停,累计为13所无电学校援建了光伏电站。2014年11月,随着上拉秀乡寄宿学校光伏电站通电,玉树市正式实现了“校校有电”。到如今,国家电网在高原上建起了一座座巍峨铁塔,建成了现代化的大电网,温暖的光不仅驱散了物理的黑暗,更在孩子们心中播下了希望的种子。

从硬件到心灵,从“知识之光”到“成长之路”

“通了电,有了灯,我们就可以使用先进的教育教学设备,但是我们最大的困惑和瓶颈是没有先进的教育理念和优质的教育资源。”时任玉树市教育局督导室主任李海贤说。

“点亮电灯”只是第一步,更重要的是点亮孩子们求知的“心灯”。团队联合浙江省名师名校长工作站等教育组织,启动了两地师资深度交流。2012年,二十余名玉树师生受邀赴杭州开展为期一个半月的研学。

孩子们第一次坐飞机、看篮球赛、参观现代化设施,老师们接触到了先进的教育理念。同时“空中课堂”迅速布点,让东部优质教育资源跨越时空限制,直达玉树58间教室,让600余名高原教师参与到师资培训中。

志愿者为杭州和玉树的孩子带去“点亮玉树·电靓亚运”空中课堂。范金凯 摄

2025年,在高海拔、低氧含量的自然条件下,第5座“有氧图书馆”在安冲乡中心寄宿制学校开馆。这并非普通的图书室,它由集装箱改造而成,内部集成了制氧、供暖、照明、书架、桌椅、多媒体等设施,藏书千余册,涵盖文学、科普、历史等多个方面。

脚步到不了的地方,文字可以,眼睛到不了的地方,书本可以。“有氧书吧给孩子们提供了一个更舒适、更温馨的阅读环境,孩子们很喜欢在这里读书,通过书本他们可以了解世界的精彩。”安冲乡中心寄宿制学校校长达哇说。

从个体到生态,爱在循环

十五年的坚持,“点亮玉树”早已不是最初的单向援助,正在向一个更具生命力的公益“生态圈”演变,它不仅改变着受助者,也深刻影响着施助者和社会。

“净水计划”“心愿计划”“口腔计划”等一系列暖心工程,精准捕捉了孩子们的细微需求。

在玉树市第二民族中学,新安装的4台大型净水器让上千名学生喝上了健康水。“我们也希望为玉树出一份力,为孩子们保障饮用水的安全营养,能够更健康快乐地成长。”方太集团相关工作负责人刘佳盛说。

在小苏莽乡寄宿制学校,孩子们在心愿卡上写下朴素的愿望——一件羽绒服、一套新文具、一个篮球、一双新鞋……供电公司的员工们一对一认领,翻山越岭把礼物送到孩子们手中。

更令人动容的是曾经的受助者也加入了公益团队中。当年的亲历者索南卓玛,从德吉岭小学的学生成长为青海大学的毕业生。2012年的杭州研学之旅,让她与项目发起人之一的陈雄结下了跨越山海的深厚情谊。陈雄像父亲一样,在她升学等人生重要时刻给予关心和指导。如今,大学毕业的索南卓玛,主动接过爱的接力棒,参与“点亮玉树”后续的行动中。