【编者按】

起来!前进!在中华民族最危险的时候,上海发出了抗日救亡的民族强音。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,解放日报“抗战•上海寻迹”报道组兵分多路,从不同视角寻找上海抗战印迹。我们寻访的第二路,寻找当年那些鼓舞人心的文艺作品诞生之处,访问文化名人抗战期间在上海奔走的人生轨迹,回望上海民众在民族危亡之时万众一心的觉醒。

1937年,陈一心6岁。

陈鹤琴

陈鹤琴

和赵朴初一道进行难民工作的,就是时任上海慈善团体联合会救济战区难民委员会教育委员会主任的陈鹤琴。“当时,沪江大学校长刘湛恩任副主任,赵朴初、陈望道、陈选善、韦悫任委员,他们在难民收容所中开展了大规模的文化教育和抗日教育,大概分为儿童教育、成人教育和职业教育三个层次。”陈一心告诉记者。

陈鹤琴编写的《民众课本》

陈鹤琴编写的《民众课本》

“我父亲当时有一个思想,难民救济不仅要解决温饱,更重要的是要让难民有一技之长。”陈一心告诉记者,在职业教育方面,当时各难民收容所里的技术培训非常多,共计有11种项目,包括印刷、织袜、缝纫、编织、儿童玩具、木器等。等难民离开难民营时,基本上掌握了一到两门技术,为他们出去谋生创造了有利的条件。

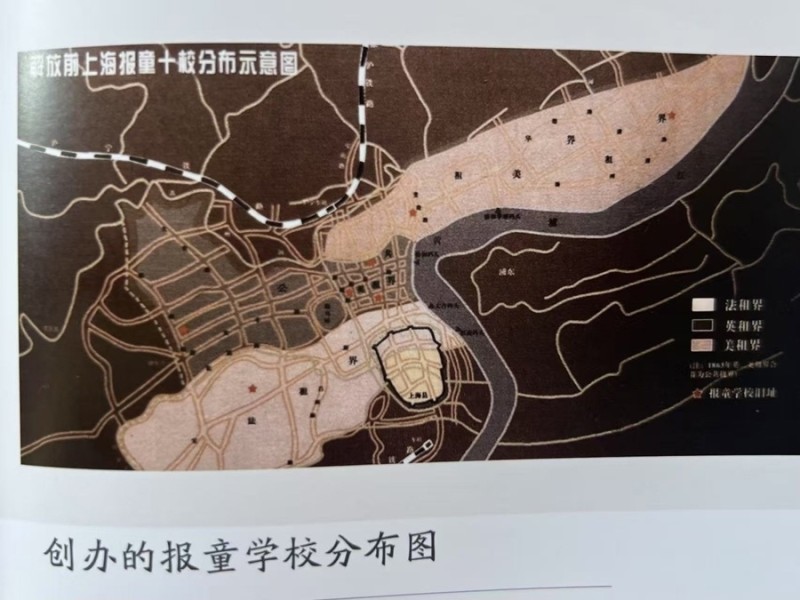

报童学校分布图

报童学校分布图

“那年我7岁,还有点印象。”陈一心对记者回忆,当时这些小孩一早5点多就赶去如今的山东路申报馆,领取当天报纸,身上穿写有“申报”两字的绿色背心,领到报后就四散到上海各地卖报。这些孩子就一边唱着《卖报歌》一边卖报。有资料记载,当时上街叫卖的报童们,还将义卖所得捐给了抗日前线的战士。

陈一心告诉记者,这些报童很多都父母双亡,经过抗日救亡的教育,他们的爱国主义和抗日情绪都很高涨,其中有不少孩子后来都参加了新四军。

当时,担任教育委员会教育组组长的朱启銮就是秘密的中共党员,此外,担任巡视员的朱启銮、周克、丁瑜、杨昌镛、吴宝龄5人,也都是中共地下秘密党员,他们利用巡视员的身份,分头穿插到200多所难民营中去,指导各个难民收容所的难民教育、难民救济。

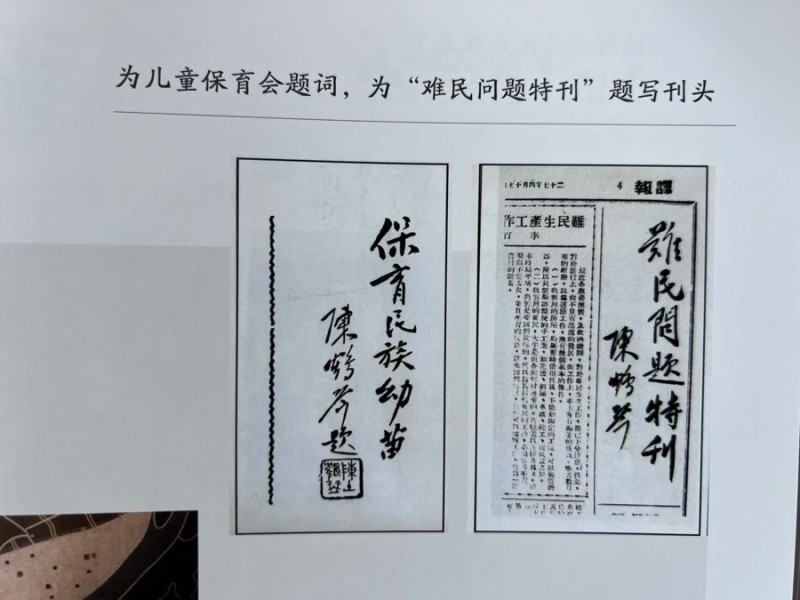

陈鹤琴为儿童保育会题词,为“难民问题特刊”题写刊头

陈鹤琴为儿童保育会题词,为“难民问题特刊”题写刊头

时任慈联会收容股教育组副组长的杨昌镛曾回忆,1938年上半年,八路军驻上海办事处交与他一个任务:在短期内在难童中挑选学员,筹办一个无线电报务人员训练班。他随即和朱启銮相商,由陈鹤琴掩护,于1938年7月在宁波路川康实业银行内筹办了“电训班”。电训班办了两期,共培养约50名学员,其中有38人前往新四军工作。

陈鹤琴及一大批爱国仁人志士从事了大量抗日救亡运动,遭到日寇和汪伪的忌恨,由此被列入暗杀名单。

1935年,陈鹤琴家庭合影

1935年,陈鹤琴家庭合影

为首的一个特务,长着斜白眼,把陈一心及其家人赶到厨房,凶狠地叫嚷“陈鹤琴在哪里”,并用手枪对着他们。其时,陈鹤琴早已秘密转移,陈一心和母亲就对特务说“不知道”。一番搜查无果后,为首的一名特务用手枪柄将挂在客厅里的陈鹤琴照片上的玻璃打碎,将照片取下带走,然后在家门口用手枪连续打了3枪才离开。